歯周病とは、細菌の感染によって引き起こされ歯の周りの歯茎や歯を支える顎の骨が溶けてしまう病気です。

歯と歯茎の境目の清掃が行き届かないでいると、そこに多くの細菌が停滞し、歯茎が炎症を起こして赤くなり出血したり、腫れたりしますが、痛みはほとんどの場合ありません。さらに進行すると、膿が出たり歯が動揺してきて、最後には歯を抜かなければならなくなってしまいます。さまざまな症状が現れるにもかかわらず、自覚症状として気づくことが少ないのでSilent disease「沈黙の病気」と呼ばれています。

実は歯周病は、日本人の成人の約8割が「すでにかかっている」、または「予備軍である」といわれているほど広まっており、最近では成人にかぎらず、小中学生にも見られるようになってきています。

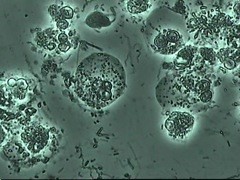

お口の中にはおよそ400~700種類の細菌が住んでいます。

これらは普段あまり悪いことをしませんが、ブラッシングが充分でなかったり、砂糖を過剰に摂取すると細菌がネバネバした物質を作り出し、歯の表面にくっつきます。これを歯垢(プラーク)と言い、粘着性が強くうがいをした程度では落ちません。

この歯垢1mgの中には約10億個の細菌が住みついていると言われ、むし歯や歯周病をひき起こします。その中でも歯周病をひき起こす細菌が多く存在していると言われています。

この歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、結果的に歯を失う原因となります。

歯垢は取り除かなければ硬くなり、歯石と言われる物質に変化し歯の表面に強固に付着します。これはブラッシングだけでは取り除くことができません。この歯石の中や周囲に細菌が入り込み、歯周病を進行させる毒素を出し続けていきます。

今までは、歯周病は口の中だけの問題と考えられていました。しかし最近ではその影響は全身のいたるところに及ぶといわれるようになっています。

そもそも歯周病は、歯周病菌が歯と歯茎の境目に集まることからはじまります。そして歯周病菌が出す毒素によって歯茎が炎症を起こします。歯茎は毛細血管が豊富にあるため、炎症が起こると出血しやすくなるのです。

歯周病菌は、その毛細血管などから血管に入り込み、体全体へと巡っていくのです。血管以外でも歯周病菌が唾液などに溶け込むなどして、唾液を飲み込むことによって、歯周病菌が気管や肺、食道に流れ込むことが考えられます。

歯周病の影響がリスクとなって、影響を与える可能性がある疾患は、主に次のようなものがあります。

心臓血管疾患

歯周病患者では、心筋梗塞や脳卒中などの心臓血管疾患を発症するリスクが高いことが指摘されています。

これは、歯周組織から分泌される炎症性サイトカインや歯周病原因菌の内毒素が入り、動脈硬化の進行に関与するためだと考えられています。2007年の報告では、歯周病治療後6カ月間は血管の拡張が進行したというレポートが発表され大変注目を集めています。

肺炎

高齢者、認知症、脳血管障害患者や、手術後などの状態では 嚥下(えんげ)反射と咳反射が低下して 歯周病原菌やその他の口腔内細菌が肺に入りやすく、誤嚥性肺炎を発症することがあります。

口腔衛生状態と誤嚥性肺炎には深い相関性があり、予防のためには、口腔内を清潔に保つことがとても大切です。寝たきりから死亡に至るほとんどのケースは、これら口腔内細菌が原因の誤嚥性肺炎と言われています。

糖尿病

歯周病は糖尿病の第6の合併症と言われ、糖尿病患者では歯周病の発症や進行のリスクが高いことがわかっています。これは、歯周組織においても、免疫機能の低下、代謝の異常、微小血管障害などが起こり、歯周病原菌に感染しやすく、組織の破壊が起こりやすくなるためだと考えられています。

また、最近では、歯周病も糖尿病へ影響を及ぼすと考えられるようになってきました。糖尿病患者の歯周病を治療することで血糖コントロールが改善し、血中HbA1c濃度がおよそ1%低下されるとの報告もあります。これは、歯周組織から分泌される炎症性サイトカインが抑制されて、インスリン抵抗性が改善されるためと考えられます。

早産・低体重児

重い歯周病に罹患した妊婦では早産による低体重児を出産するリスクが高くなるという報告があります。これは、歯周組織から分泌される炎症性サイトカインやプラスタグランジンが子宮の収縮を促進し、早産になりやすくするためだと考えられています。

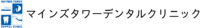

※初診時は検査のみ、2回目以降で治療(歯石除去)開始となります。

歯周病の改善が見られた後は予防治療に移行して、定期的なメンテナンスをおすすめしています。当院では、より精度の高いメンテナンスをご希望の患者様に、マイクロスコープで行うスペシャルメンテナンスを用意しています。

口腔内の状態を記録、診断し、治療計画を立てるために撮影します。

患者さん自身の口腔内の状態を視覚的に示すことで、歯周病治療の重要性を理解しやすくします。

歯周病の進行度を把握するためにプラークの付着量、歯周ポケットの深さ、出血の有無、歯の動揺度などを検査します。

※歯周病の進行度合いによって少し痛みを伴うことがあります。

口臭検査(オーラルクロマ)

口臭の原因となるガス(揮発性硫黄化合物)を測定する装置です。

口臭三大要素ガス(硫化水素・メチルメルカプタン・ジメチルサルファイド)の濃度を測定し、口臭の有無および低減状況確認に役立ちます。

歯の状態や、歯を支える歯槽骨の状態、骨吸収の範囲と程度を検査します。

CT検査は立体的に歯槽骨の状態を診ることができるので、通常のレントゲンで顕著な骨吸収が診られた場合に撮影します。